发布时间:2022-10-08

作者|刘雪莹律师团队

责编|沈丽锦

排版|小 广

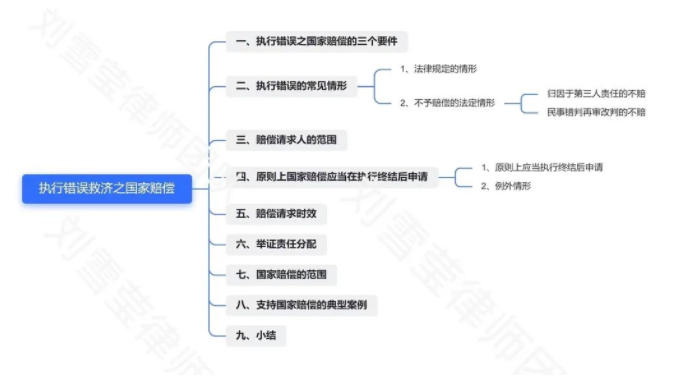

对于执行错误的救济,相关法律规定了执行异议、执行复议、执行回转、执行异议之诉等救济途径。但当这些救济途径仍无法挽回损失时,法律规定了满足一定条件可以申请国家赔偿。

一、执行错误之国家赔偿的三个要件 《最高人民法院关于审理民事、行政诉讼中司法赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十一条规定,人民法院赔偿委员会审理民事、行政诉讼中的司法赔偿案件,应当对人民法院及其工作人员行使职权的行为是否符合法律规定,赔偿请求人主张的损害事实是否存在,以及该职权行为与损害事实之间是否存在因果关系等事项一并予以审查。 该条也意味着有权获得国家赔偿需要具备三个要件: 一是国家机关及其工作人员存在侵害其合法权益的行为,国家赔偿是以合法权益被侵害为前提; 二是存在合法权益被损害的结果; 三是侵害行为与损害结果之间存在因果关系。 首先是造成赔偿责任的主体责任人是国家机关工作人员,一般为人民法院的工作人员,并且是在依法执行公务或行使职权时造成的;其次要确定是由于过失执法或过度执法,明确给他人带来人身伤害或经济损失的。最后是侵害行为与损害结果存在因果关系,实务中存在即使存在侵害行为,如果侵害行为与损害结果之间没有因果关系,主张国家赔偿也无法得到支持。

二、执行错误的常见情形

(一)法律规定的情形

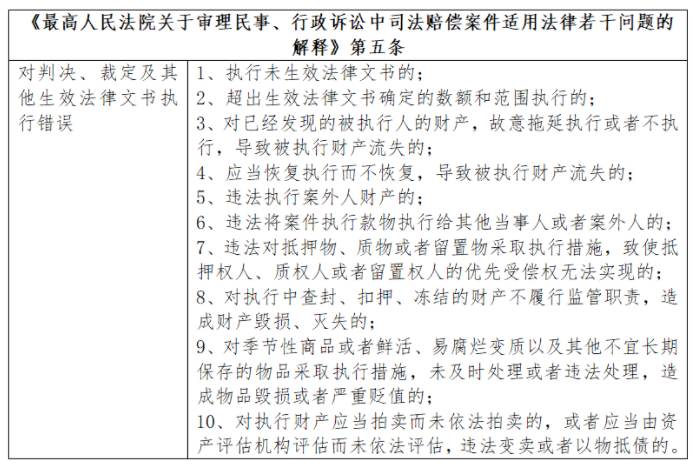

国家赔偿法实行法定赔偿原则,即赔偿原则、赔偿范围、赔偿义务机关、赔偿程序、赔偿项目及标准等,均应依照法律规定执行。《中华人民共和国国家赔偿法》第三十八条、《最高人民法院关于审理民事、行政诉讼中司法赔偿案件适用法律若干问题的解释》第一条规定,人民法院对判决、裁定及其他生效法律文书执行错误,侵犯公民、法人和其他组织合法权益并造成损害的,赔偿请求人可以依法向人民法院申请赔偿。

常见几种执行错误的情形:

(a)执行主体错误。如违法执行了案外人的财产;

(b)超出执行对象的范围。如在拆迁甲的房屋时,把属于乙的部分也拆除了;

(c)超出应予执行的数额。如本应冻结10万元存款却冻结了50万元;

(d)执行方法错误。

(二)不予赔偿的法定情形

(1)归因于第三人责任的不赔

《最高人民法院关于审理民事、行政诉讼中司法赔偿案件适用法律若干问题的解释》第七条、第十条列举了国家不承担赔偿责任的法定情形,可以归因为第三人责任的,国家不予赔偿,例如申请执行人的错误、第三方保管人的违法行为以及法官工作人员的个人行为等。

(2)民事错判再审改判的不赔

此外,考虑到民事裁判中,当事人不同阶段举证能力的差异,法官可以充分发挥自由裁量权对案件证据的取舍,以及不同法官对法律事实和法律适用的不同见解,因此在国家赔偿制度的设计上,未将民事错判案件纳入国家赔偿法的调整范围,这是我国立法选择的结果。如果民事错判案件通过再审等程序得到纠正,按照2021年修正版《民事诉讼法》第240条的规定,应当通过执行回转的程序进行救济。

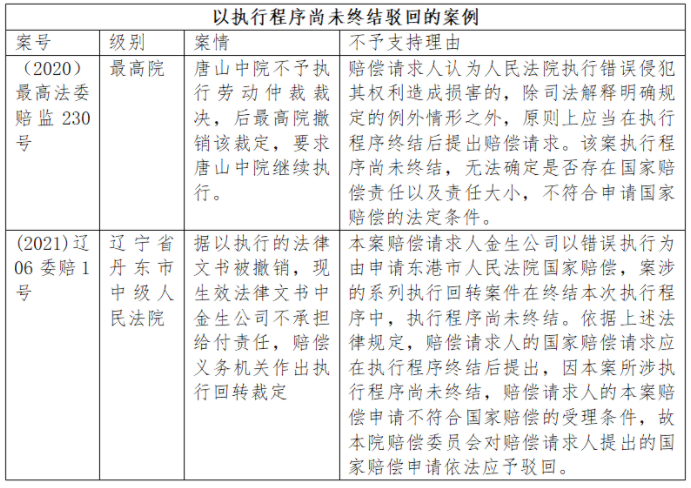

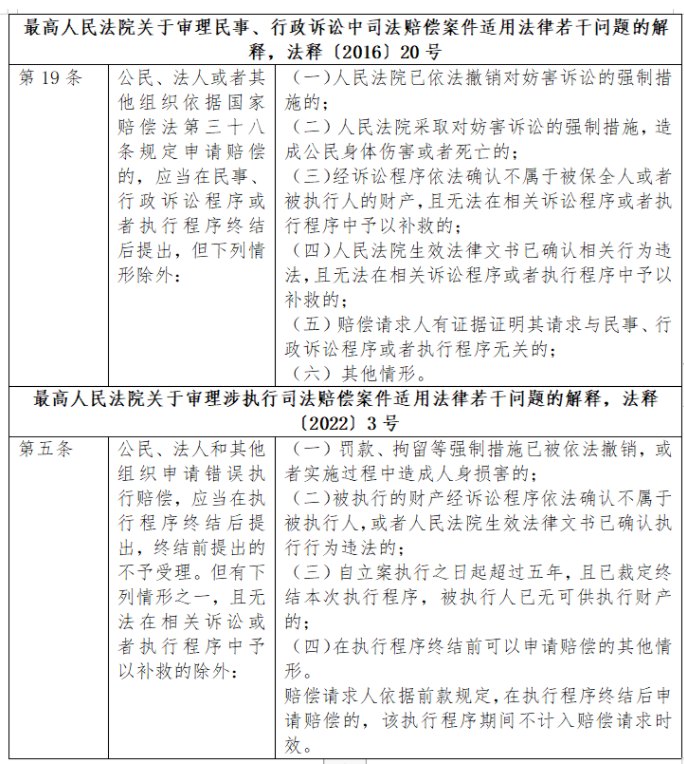

三、赔偿请求人的范围 一般来说,赔偿请求人为申请执行人与被执行人,申请执行人与被执行人作为执行案件的相对方,与执行的结果均具有直接的利害关系。但是,除此之外还有一类人,也即参与拍卖执行标的物的人,据以执行拍卖的法律文书被生效法律文书撤销,参与拍卖的人支付了竞价款后无法获得竞拍物,以此为由申请国家赔偿。参与拍卖的人也与执行的结果具有利害关系,属于适格的赔偿请求人,支持的案例有(2020)冀01委赔4号、(2019)粤0604法赔1号。 四、原则上国家赔偿应当在执行终结后申请 (一)原则上应当执行终结后申请 一般而言,执行程序只有终结以后,才能确定错误执行行为给当事人造成的最终损失数额,才能避免执行程序和赔偿程序之间的重复赔偿,也才能在穷尽其他救济措施后进行终局性的审查处理。 国家赔偿是对赔偿请求人最后的救济手段,对执行错误造成的损害,应当先采取其他执行救济方式进行,在其他措施穷尽后仍不能挽回损害,方才予以国家赔偿。因此,《最高人民法院关于审理民事、行政诉讼中司法赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十九条规定:“公民、法人或者其他组织依据国家赔偿法第三十八条规定申请赔偿的,应当在民事、行政诉讼程序或者执行程序终结后提出。”

(二)例外情形

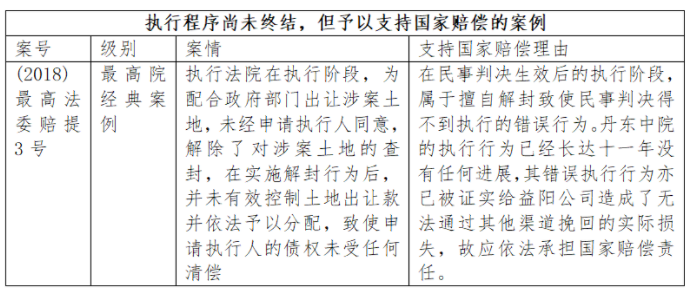

最高人民法院关于审理民事、行政诉讼中司法赔偿案件适用法律若干问题的解释以及最高人民法院关于审理涉执行司法赔偿案件适用法律若干问题的解释,均规定了在一定条件和情形下,申请国家赔偿不受执行终结后的时间限制。

司法实践中,一般情况下想要执行终结,除非被执行有财产得到执行且执行完毕。《民事诉讼法》第 264 条规定了法院适用终结执行的几种情形:有下列情形之一的,人民法院裁定终结执行:

(一)申请人撤销申请的;

(二)据以执行的法律文书被撤销的;

(三)作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的;

(四)追索赡养费、扶养费、抚养费案件的权利人死亡的;

(五)作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款,无收入来源,又丧失劳动能力的;

(六)人民法院认为应当终结执行的其他情形。

而实务中,多数情况是被执行人无财产可供执行,法院穷尽财产调查措施后仍未能发现财产可供执行,从而裁定终结本次执行,根据《最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定(试行)》第一条规定,人民法院终结本次执行程序,应当同时符合下列条件: (一)已向被执行人发出执行通知、责令被执行人报告财产; (二)已向被执行人发出限制消费令,并将符合条件的被执行人纳入失信被执行人名单; (三)已穷尽财产调查措施,未发现被执行人有可供执行的财产或者发现的财产不能处置; (四)自执行案件立案之日起已超过三个月; (五)被执行人下落不明的,已依法予以查找;被执行人或者其他人妨害执行的,已依法采取罚款、拘留等强制措施,构成犯罪的,已依法启动刑事责任追究程序。 大多数情况下,法院只是终结本次执行程序,并未裁定终结执行。因此,对于“原则上应当执行终结后申请国家赔偿”法律条文的理解,不能形式化和绝对化,而应当从实体公正和结果正义角度出发。在法院执行行为长期无任何进展,被执行人实际上已经彻底丧失清偿能力,执行行为也不可能再有任何进展,申请执行人已经因错误执行行为遭受无法挽回的损失的情况下,应当允许其提出国家赔偿申请。否则,只要法院不作出执行程序终结的裁定,国家赔偿程序就不能启动,赔偿请求人的损失就无法得到赔偿,这与国家赔偿法以及司法解释立法初衷背道而驰。 对此,最高院司法解释法释〔2022〕3号作出了最新规定,自立案执行之日起超过五年,且已裁定终结本次执行程序,被执行人已无可供执行财产的,可以在执行终结前提出。

特别声明

本文仅为作者本人观点,不代表本所及本公众号意见,也不构成对相关案件或事件的意见或建议。本公众号发送的转载作品,是出于传递信息及学习、研究或欣赏的目的,如图文来源标记有误或涉嫌图文侵权,请联系我们更正或删除。